TABLEWARE

中田雄一の白釉と色絵

白釉と色絵を基軸とした作品制作を行う、金沢在住の作家・中田雄一さんの器の取り扱いが始まりました。中田さんは焼き物の産地ではない北海道出身ということもあり、土地の固有性に左右されない、デルフト陶器を作品のエッセンスとして取り入れています。磁器のように硬く焼き締まり、つややかな光沢をたたえながら、とろりと掛けられた白釉に温かみを感じます。古典的のようでいて独創的な絵付は、洒脱な遊び心も散りばめられています。

オランダで16世紀後半から17世紀にかけて生産されたデルフト陶器は、当時の西洋で憧れの的だった中国の磁器を再現したいという思いから生まれました。材料、技術ともに磁器の生産に辿り着けなかった当時の陶工たちは、試行錯誤を重ね、中国磁器の影響も受けながら独自の表現を生み出していきます。白く焼きあがる錫釉を掛け、藍や黄色などで風車やチューリップ、人物などを描いたデルフト陶器は、磁器とはまた異なった愛らしい魅力があります。それらのいくつかは江戸時代初期の日本にも持ち込まれ、茶人たちの見立てによって珍重されました。

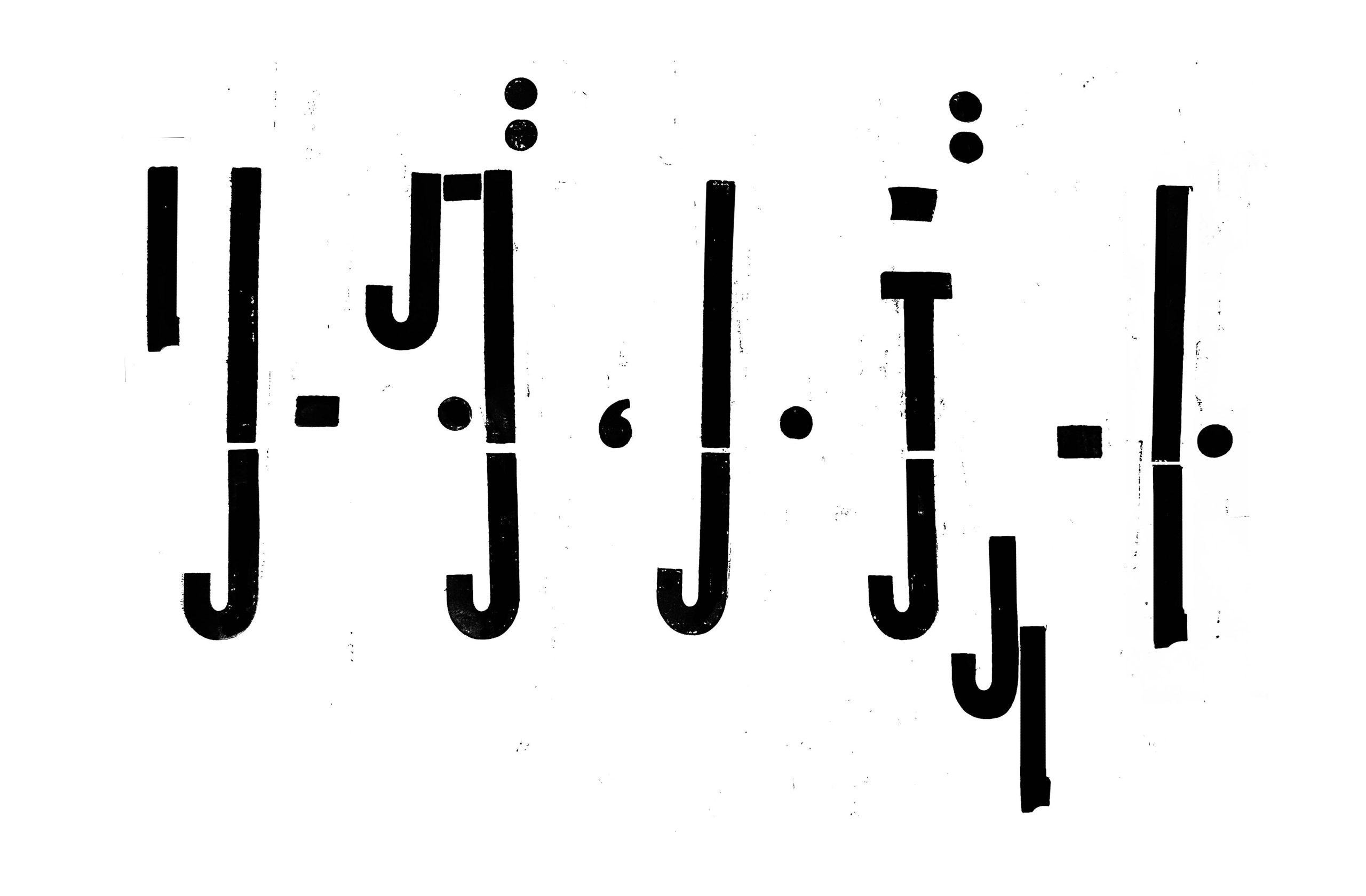

土そのものが好きだという中田さんは、使用する土のことを熟知した上で、当時のデルフト陶器に残された情報を読み解きながら、作品にアプローチしています。色絵の器の制作過程は、一度焼成した器に彩色を施したのちに800℃の低火度で焼き付ける、上絵付の技法が主流ですが、中田さんの色絵は、釉薬を掛けた器の上に沈みこませるように絵付を施し、一度の高火度で仕上げられています。

制作工程の定説を鵜呑みにするのではなく、当時の器を参考に仮説を立て、可能性をすくい上げていく。それは時間と労力を要する地道な作業でもありますが、焼き物だけでなく、自分の興味関心の延長線上で幅広い分野を探求する、学者肌の一面を持つ中田さんの真骨頂のようにも思えます。

新たに制作した作品も、自己表現の範疇に留めるのではなく、物として手離れすることを目指しているため、まずは一年ぐらい手元に置いて使用し、物として無理がないかを見極めるそうです。また、日常の器でありながら懐石の場でも遜色のない、ハレとケを行き来できるような器を目指す作家の姿勢に、自身の作品に対しての中立的な態度と、使い手の眼に委ねる自由さを楽しんでいるように感じます。

過去のデルフト陶器から多くのギフトを受け取っているように、「自身の作品がこの先の未来でどのように読み解かれるのか楽しみ」と語る中田さん。同時代を生きる中田さんのみずみずしい感性と、タイムレスな存在感の両方を併せ持つ器は、目にする喜び、使う愉しみも備わっています。