Author Archive

8/23 19:30start『コーヒーノキ to Nepal』出版記念トーク 「MOUNT COFFEEの本づくり」

広島市西区のコーヒー専門店・MOUNT COFEEの店主、山本昇平さんとインタビュアー・ライターの岩竹香織さんがネパールのコーヒー農家を訪ねた旅の記録をまとめた『コーヒーノキ to Nepal』。主な産地が国外で、「作り手」の顔や声が届きにくい農作物としてのコーヒーを、もっとお客さんに伝えたいという思いから生まれた一冊です。

今回のトークイベントでは山本さん、岩竹さんをお招きして、「本作り」についてお話をお聞きします。特徴的なブックデザインについてはもちろん、旅の記録写真や執筆作業、インタビュー中のこぼれ話に加え、編集や予算など裏側の話も聞けるかも。コーヒー専門店が取り組んだ本作り、その想いをたっぷりとお聞きします。また、夏の夜にぴったりなMOUNT COFFEEのアイスコーヒーのドリンク付き。こちらもぜひお楽しみください。

トークイベントの会場は、広島市中区本川町の建築事務所、Small House Design Lab.のギャラリースペース「A not B」。当店から徒歩5分のギャラリーです。

日時:8/23(金) 19:30 ~ 21:00 (受付19:00〜)

料金:1,500円(1ドリンクのアイスコーヒー付き)

定員:30名

会場: A not B(〒730-0802 広島市中区本川町2丁目1-31岡部ビル1F Small House Design Lab.内)

【お申込み方法】

以下のコンタクトフォームに題名を「コーヒノキトークイベント」として、メッセージ本文に

1. お名前 2. 参加人数 3. 電話番号 をご記入の上お申し込みください。

また、お電話(082-961-4545)でも受付けております。

コンタクトフォームから送信できない場合、上記と同じ項目を以下のメールアドレスにお送りください。

info☆readan-deat.com ☆は@に置き換えてください。

ジョアンナ・タガダ・ホフベック 個展 「Dessins & Peintures Ed. 01」

フランス人アーティスト ジョアンナ・タガダ・ホフベック(Johanna Tagada Hoffbeck)の、国内3ヶ所で開催される個展シリーズ「Dessins & Peintures」。各会場では、それぞれ異なる新作のドローイング(dessin)とペインティング(peinture)を展示します。広島の書店 リーダン・ディートにて開催するEd. 01 (Summer)は、庭をテーマにした作品を展示します。

ジョアンナは園芸をたしなむアーティストとして、また生け花を学ぶ生徒として、四季を通じて、花を手入れし眺めたり、花を生けたり、学ぶことを楽しんでいます。今回の個展では、彼女がここ数年制作しているペインティング、コラージュ、ドローイングの手法を組み合わせたモノクローム作品をセレクトして展示します。このシリーズは、過去に『The Plant Magazine』、『Journal du Thé – Chapter 4』、『Flowers & All We Do』(Nieves, 2023)に掲載されています。また、新しい作品集『A Good Day』(Hato Press、2024年)にも掲載されている、ガーデニングの道具を描いたカラフルな鉛筆画や、植物をモチーフにした花の水彩画も展示します。作品はすべてサイン入りで販売いたします。

会場では、子供たちに絵とガーデニングの情熱を伝えるジョアンナの活動を紹介する、ショートフィルムも上映します。

Johanna Tagada Hoffbeck ジョアンナ・タガダ・ホフベック

1990 年、フランス・ストラスブール生まれ。イングランド・オックスフォードシャーを拠点に活動するペインター、トランスディシプリナリー・アーティスト。ペインティング、ドローイング、インスタレーション、彫刻、映像、写真、執筆などからなる作品を通じて、エコロジカルなメッセージを柔らかく繊細な手法で表現している。プロジェクトの中には、環境や他者との交流が中心的な役割を担うものもある。自身の日常生活や自然観察からインスピレーションを得ながら、しばしば半自伝的ともいえる豊富な作品群によって、ポジティブさや前向きな気持ちを生み出すことを意図している。主な個展に「Meeting」(Pon Ding、台湾)、「The Things I made」(Nidi Gallery、東京)、グループ展に「Edge Effects」(Whitechapel Gallery、ロンドン)など。InOtherWords Imprint、Chose Commune、Jane & Jeremy から自身の活動に関する書籍を出版。2014 年、ポジティブな共同文化プロジェクト「Poetic Pastel」設立。2018 年、出版シリーズ「Journal du Thé – Contemporary Tea Culture」共同設立。2021 年、「The Gardening Drawing Club」設立。

※トランスディシプリナリー = 分野を超えた、多分野の

Johanna Tagada Hoffbeck 個展

「Dessins & Peintures – Ed. 01 (Summer)」

会期:7/27(土)~8/12(月・祝)

akordo 展

広島の鞄作家・沖田博子さんが展開するakordo(アコルド)。柿渋やベンガラで染めた麻のバッグを展示販売します。

また、初日から三日間、植物ブレンド茶を製作・販売する「からくさ」が出張ティースタンドでやってきます。あわせて、宮島で古代小麦のお菓子を制作する「タムカイマ」のお菓子も販売します。

会期:7/13(土)〜 21(日)

【7/24 水 19:30〜】トークイベント「キャリアブレイクという選択肢って?」

「キャリアブレイク」は、一時的に雇用などから離れる離職、休職、休学など、キャリアの中にあるブレイク期間のこと。欧州やアメリカでは一般的な文化で、その目的は、旅や留学、勉強やトレーニング、子育て、家族のケアなど様々です。

『仕事のモヤモヤに効くキャリアブレイクという選択肢(KADOKAWA)』の著者で、一般社団法人キャリアブレイク研究所の代表・北野貴大さんをお招きし、キャリアブレイクという選択が人生においてどのような効果があるのか、どのように実践していけば良いのか、色々とお話をお聞きします。また、参加者の皆さんからの質問にも答えていただきます。

北野貴大(きたのたかひろ)

一般社団法人キャリアブレイク研究所 代表。キャリアにブレイクを取り入れる欧州文化「キャリアブレイク」を研究。著書に「仕事のモヤモヤに効くキャリアブレイクという選択肢(KADOKAWA)」。新卒でJR西日本グループに入社し「ルクア大阪」をはじめとするデパートプロデューサーとして従事。妻のキャリアブレイクをきっかけに、キャリアブレイクの人のための宿「おかゆホテル」をスタート。2022年にJRを退職し、キャリアブレイクを文化にするための一般社団法人を起業。「月刊無職」「むしょく大学」「無職酒場」などを運営。大阪公立大学大学院 経営学研究科 特別研究員。

トークイベントの会場は、広島市中区本川町の建築事務所、Small House Design Lab.のギャラリースペース「A not B」。当店から徒歩5分のギャラリーです。

日時:7/24(水) 19:30 ~ 21:00 (受付19:00〜)

料金:1,500円

定員:30名

会場: A not B(〒730-0802 広島市中区本川町2丁目1-31岡部ビル1F Small House Design Lab.内)

【お申込み方法】

以下のコンタクトフォームに題名を「キャリアブレイクトークイベント」として、メッセージ本文に

1. お名前 2. 参加人数 3. 電話番号 4. 北野さんに質問・相談したいこと をご記入の上お申し込みください。

また、お電話(082-961-4545)でも受付けております。

コンタクトフォームから送信できない場合、上記と同じ項目を以下のメールアドレスにお送りください。

info☆readan-deat.com ☆は@に置き換えてください。

【6/18】shunshun Name Drawing & more

素描家shushunさんの個展「+」の最終日、shunshunさんが、あなたのお名前とその場の対話からインスピレーションを受けてドローイングを作成する「Name Drawing」を開催します。描きあげた作品はその場で額装して手渡します。

日時:6/18(火)11:00- / 12:00- / 13:30- / 14:30- / 16:00-

定員:5名様 お1人40分

場所:READAN DEAT

参加費:8,800円(ハガキサイズ / フレーム付)

※Name Drawingは、事前のお支払いをもって申し込み完了とさせていただきます。

※定員となりましたので受付終了とさせていただきます。

【同時開催】seisei キャッチフレーズ & soysoy 発酵豆乳ドリンク

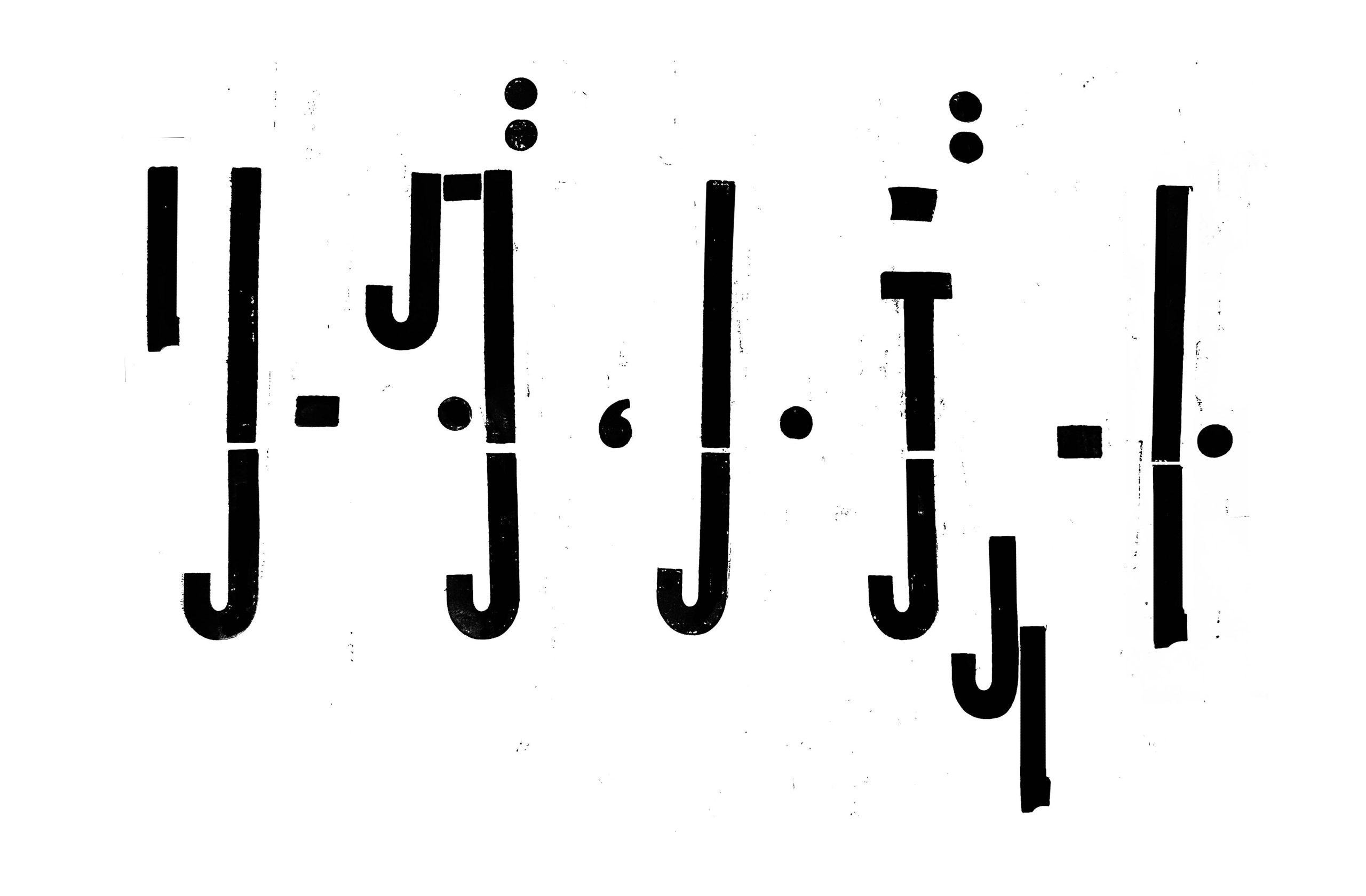

フォント作家・seiseiがあなたをイメージしたキャッチフレーズを作成します。

日時:6/18(火)11:00- / 12:00- / 13:30- / 14:30- / 16:00-

定員:5名様 お1人40分

場所:READAN DEAT

参加費:1,000円(ハガキサイズ)

seisei

見た目の印象と薄めの個人情報を元に、その人の本性をちょっとだけ暴くキャッチフレーズを身勝手にしたためる。自称・shunshunの一番弟子。

【お申込み方法】

以下のコンタクトフォームに題名を「キャッチフレーズ」として、メッセージ本文に

1. お名前

2. 電話番号

をご記入の上お申し込みください。

コンタクトフォームから送信できない場合、上記と同じ項目を以下のメールアドレスにお送りください。

info☆readan-deat.com ☆は@に置き換えてください。

ドリンク作家・soysoyの発酵豆乳ドリンクも販売します。画像は「いちごのソォーーイ」。

soysoy

「soyを通して季節と出合う」をテーマに発酵豆乳と季節の果物を使ったドリンクをつくっています。自称・shunshunの二番弟子。