Author Archive

成田周平の土器的陶器

成田周平さんが作るうつわには表面に無数の線が刻まれたものがあります。この線刻は手びねりのあと乾燥した表面の形を整える際に、ギザギザの刃物で削ったときにできたもの。装飾文様というより作業の一つとしてランダムに刻まれた線。さらに水で溶いた釉薬で磨きあげて得た鈍い光沢、そしてコロンとした愛嬌のある形。見たり触ったりしているうちに、先日終了した展示のテーマとして考古学的要素のある架空のストーリーを思いつきました。

発掘調査のため来日した考古学者ショーン・ヒタリー博士(Prof. Shaun Hitarey)は偶然立ち寄った多治見で思わぬ出会いに遭遇する。手びねりで成形された表面はよく磨き込まれていて手にすると思いのほか軽い。一見すると土器のような印象を受けるが、高い温度で硬く焼き締まっているため、現代生活の器としてまったく遜色がなく、野生味のある趣を楽しむことができる。今回一群の器のなかで、これまでにないタイプが発見される。それは見る者に「天体」を想起させる、星への祈りが形となった器だった。

レポート1

今回見つかった器のなかで一際目を引くグループが滑らかな肌を持った白色の陶器だ。調査の結果、一度焼成した後に白漆(白色顔料を混ぜた漆)を塗り低火度で焼いていることが判明した。これは陶胎漆器と呼ばれ、縄文時代にも用いられた技法である。漆を焼き付けることで表面には細かく複雑な変化が生じ、堅牢性が向上している。一刻も早い年代測定調査が待たれる。

レポート2

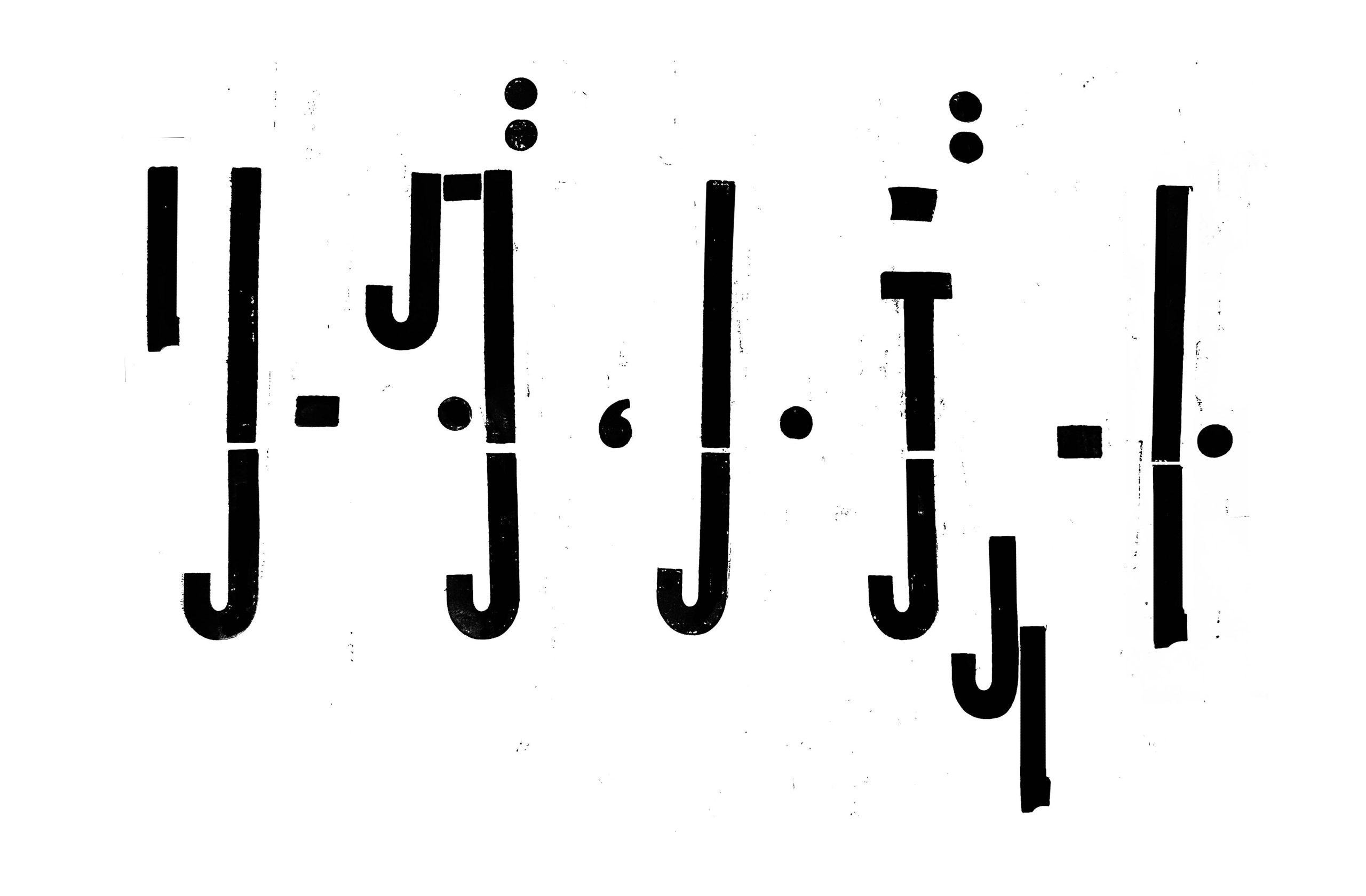

円筒状の胴体に頭部のようなパーツが付いたこのタイプはその形状から土偶もしくは祭器ではないかという意見も挙がったが、大きさ/色/形に個体差はあるものの、上下逆さにするといずれも器状になり自立することから、液体を飲むためのカップという説が現時点で有力だ。縄文時代中期にはブドウ果汁を発酵させた飲料(液果酒)がつくられ飲用に供されていたとも言われているが(Wikipedia調べ)、このカップも酒器として使用されていたのだろうか。

レポート3

今回の調査で特に私の心を騒がせたのが、星雲、惑星、そして宇宙に散らばる様々な天体を想起させるこの一群の器だ。小さな宇宙のようであり、地球の記憶を宿した石のようでもある。縄文時代には高度な天体観測が行われていたという説もあるが、その真偽に関わらず、この器そのものに惹かれている。そろそろ年代測定の結果が出るようだ。

レポート4

年代測定の結果、驚くべきことにこれらが制作された時期は現代の2018年ということが判明した。詳細な調査により作者は成田周平という男性で、彼は土器に魅せられつつも、日常での使いやすさを考慮した焼き締めの陶器でそのプリミティブな存在感を表現している。一つ一つ手びねりで丹精込めて作られた土器的陶器、これからも注目していきたい。

ショーン・ヒタリー(Shaun Hitarey)

と、レポートを届けてくれたショーン・ヒタリー(Shaun Hitarey)という架空の人物は、成田周平(Narita shuhey)のアナグラム。成田さんにとって初めての個展にも関わらず、このような変化球を盛り込むことを快諾していただきました。それは、テーブルウェアとして使いやすい焼き締めの陶器で、野性味溢れる土器の質感を追い求めている、強いこだわりを持ちつつもガチガチにならない、ある意味で“ポップ”な柔軟さを併せ持った、作家としてのスタンスとも通じるような気がしています。ここ一年で作る物の変化も大きい成田さん。今後どのように進化していくか楽しみな作家です。

本屋の雑な未来予想

とある地方都市の話。自動運転技術の法的整備が進まぬなか、配送料は値上がりし続け、取次会社が地方の書店へ厳しい条件の配送手数料を求めるようになった。書店は発注・返品回数を少なくして対応した結果、店頭からは新刊が減り、傷んだ本が目立つようになった。一方、全国チェーンの大型書店はセルフレジや高度な検索システムの導入、AIによる選書コーナーなど、売場の合理化と人件費削減を試みるが、そこで働く書店員の顔が見えなくなった結果、皮肉にも顧客離れが進む。

古書店の場合、売上確保のために欠かせないのがamazonマーケットプレイスへの出品だが、それにより古書の市場価格が透明化。また、消費者と消費者をダイレクトにつなぐフリマアプリの使用率が全世代で増加した結果、重たい本を何十冊も古書店へ持ち込み安い値段で売るよりも、アプリを使って自宅で手軽に市場価格で本を売る人が急増する。市場全体の古書流通量は減り、古書店の品揃えはおのずと希少性と専門性が求められるようになる。

だんだんと街から書店が消えていくなかで、純粋に読書を愛する「本好き」のニーズには、インフラ化したwebサービスがしっかりと応え続ける。しかし、本に囲まれた空間を愛する「本屋好き」のニーズが顕在化。その需要に応えるように、街のはずれに個人経営の小さな本屋が少しずつ増え始める。現場で経験を積んだ書店員、ダブルワークの会社員など、経歴も職種も様々だが、いずれも店主の個性が見える品揃え。本と相性の良いカフェやギャラリーやイベントスペースとしても稼働させ、本以外の収益源を確保しながら本屋を続けている。

どれだけ紙の本の素晴らしさを訴えたとしても、世の中の流れは止まらない。靴を履くようになれば草履や下駄の需要はなくなり、電気が普及すればランプは骨董品になる。娯楽や情報収集がPCやスマートフォンで満たされ、電子書籍が普及した時代に、本屋を続ける理由はなんだろうか。

その答えは「場所」だ。

「本」そのものは草履やランプと同じ「販売物」だが、それと同時に、著者や編集者やブックデザイナーなど、関わった人の思いが形になった、例えるなら「人」そのものだと思う。本屋の仕事とは、多様な「人」の声をリアルな「場所」を通して届けることだ。ネット社会が進めば進むほど、現実世界ではその「場所」でしか味わえない、リアルな体験を人は求めている。それは店主や常連と語り合うことだったり、アート作品の鑑賞やライブ演奏を楽しむことだったり、著者に会って話を聞くことだったり。カフェやギャラリーやイベントスペースには、本の魅力をリアルの「場所」で引き出す力を備えている。

街から書店がなくなる未来。これは誰かにとってのディストピアかもしれない。しかし、時代の変化に合わせながらも独自のスタイルを押し通す、しなやかに意地を張る小さな本屋たちがポツポツと灯をともし始めている。用がなくても寄りたくなるサードプレイスとして在り続けるため。人生を変えるかもしれない一冊との出会いを用意しておくため。そして自分のため。規模も品揃えも営業スタイルも違うけれど、そういう小さな店が本屋スピリッツを継いでいくと信じている。

石川直樹トークイベント 「母の首飾り」への旅

ネパール語で「母の首飾り」を意味する美しい山、アマダブラム。急峻で高度な登山技術が求められるその山に、2018年秋に遠征した写真家・石川直樹さんのトークイベントを行います。

ヒマラヤの総集編ブック『THE HIMALAYAS』(TOO MUCH MAGAZINE)、ヒマラヤシリーズ最新作で遠征の写真を収めた『Ama Dablam』(SLANT)、1月12日より東京・初台オペラシティではじまるこれまでで最大規模の個展のカタログとしての意味もある大冊『この星の光の地図を写す』(リトルモア)と、 1月中旬に発売される3冊の新刊を対象としたサイン会も行います。

石川 直樹 / Naoki Ishikawa

1977年東京生まれ。写真家。東京芸術大学大学院美術研究科博士後期課程修了。人類学、民俗学などの領域に関心を持ち、辺境から都市まであらゆる場所を旅しながら、作品を発表し続けている。『NEW DIMENSION』(赤々舎)、『POLAR』(リトルモア)により、日本写真協会新人賞、講談社出版文化賞。『CORONA』(青土社)により土門拳賞を受賞。著書に、開高健ノンフィクション賞を受賞した『最後の冒険家』(集英社)ほか多数。最近では、ヒマラヤの8000m峰に焦点をあてた写真集シリーズ『Lhotse』『Qomolangma』『Manaslu』『Makalu』『K2』(SLANT)を5冊連続刊行。最新刊に写真集『Svalbard』『流星の島』(SUPER LABO)、著書『極北へ』(毎日新聞出版)がある。

日時 / 2019年 2月 11日(月・祝)16:00〜17:30(受付15:30より)

料金:1000円

定員:100名

会場:穴吹デザイン専門学校

(〒732-0826 広島県広島市南区松川町2-24 穴吹広島第一ビル)

※こちらより詳細な行き方をご確認いただけます。

【お申込み方法】

以下のコンタクトフォームに題名を「石川直樹トークイベント」として、メッセージ本文に

1. お名前 2. 参加人数 3. 電話番号 をご記入の上お申し込みください。

また、お電話(082-961-4545)でも受付けております。

コンタクトフォームから送信できない場合、上記と同じ項目を以下のメールアドレスにお送りください。

info☆readan-deat.com ☆は@に置き換えてください。

今井麗 gathering

画家・今井麗の初となる作品集『gathering』(Baci刊)の 出版を記念した展覧会を開催致します。 描き下ろし新作の展示販売も行います。東京・京都以外の国内展示はこれが初めてとなります。ぜひこの機会に、みずみずしく光に満ちた油絵の表現をお楽しみください。

今井麗 Ulala Imai

1982 神奈川県生まれ

2004 多摩美術大学美術学部絵画学科油画専攻卒業

2009 多摩美術大学大学院美術研究科博士課程満期退学

2012 シェル美術賞 本江邦夫審査員奨励賞受賞

https://ulalaimai.jimdo.com/

会期:2019/1/12(土)〜1/27(日)

12月と年末年始のお休み

12月に入り、2018年もあとわずかとなりました。今月の臨時休業とあわせて、年末年始のお休みをお知らせします。

火曜定休にあわせて、12/3(月)、9(日)、14(金)、24(月)は臨時休業とさせていただきます。年末年始のお休みは、12/31(月)〜1/4(金)です。また、2019年1、2月の展示スケジュールもお伝えします。

今井麗 作品集出版記念展”gathering” 1/12(土)〜1/27(日)

画家・今井麗さんの作品集の原画展。トーストやパンケーキなど描き下ろし新作も展示販売します。

https://ulalaimai.jimdo.com/

山響屋POP-UP SHOP 2/9(土)〜2/24(日)

福岡の郷土玩具店・山響屋のポップアップショップ。テーマは「スタンダード/オルタナティブ」。

http://yamabikoya.info/

どちらも楽しみな企画展。詳細はまた追ってアップします。