EXHIBITION & EVENT

「FEELIN’ GROOVY! いのくまさんとニューヨーク散歩」写真展

第二次世界大戦後、世界中から多様なアーティストが集まり活気にあふれていたニューヨークで、1950年代半ばから約20年間活動した、画家・猪熊弦一郎。そこでの生活は具象から抽象表現へと様変わりするほど大きな影響を与えます。

2021年6月19日から丸亀市猪熊弦一郎現代美術館で開催される「猪熊弦一郎展 いのくまさんとニューヨーク散歩」では、編集者の岡本仁さんを「編集長」、欧米の近現代の芸術文化を日本に伝えてきた河内タカさんを「副編集長」として迎えた展覧会。当時のニューヨーク文化が、両氏が選んだ猪熊作品と資料によって、雑誌をめくるように楽しくテンポ良く紹介されます。

本書は両氏執筆、編集による展覧会公式タブロイド紙。当店では、今展のために製作されたオリジナルトートバッグとセットで販売いたします。

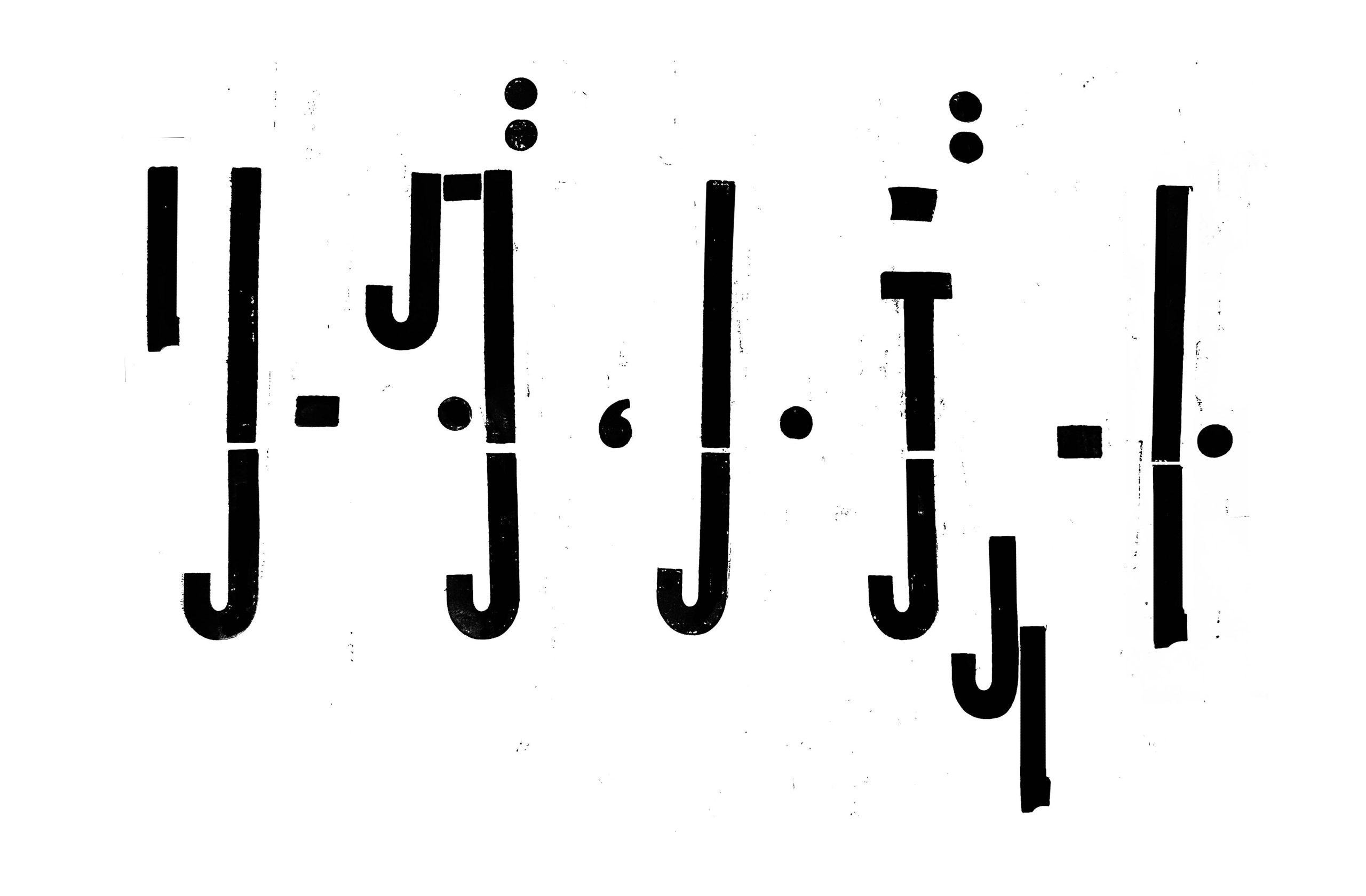

また、それに併せ、ギャラリースペースで猪熊さんがNYで撮影した写真を展示します。路地裏の壁の落書きの写真を、L判でなんと154点!いのくまさんと一緒に散歩しているような感覚でご覧いただけたら。

会期:2021.6.26(土)〜7.4(日)※6/29、30は休み

編集:岡本 仁、河内タカ

デザイン:江藤公昭、水内実歌子(PAPIER LABO.)

編集協力:古野華奈子(MIMOCA)

発行:丸亀市猪熊弦一郎現代美術館、公益財団法人ミモカ美術振興財団

発行日:2021年6月19日

トートバッグ

W36×H37×マチ10cm

使用作品:猪熊弦一郎《題名不明》制作年不明

©The MIMOCA Foundation

デザイン:江藤 公昭(PAPIER LABO.)

岩瀬ゆか個展「The lights aren’t gone, They’re just out there.」

「光は残っていて、ただそこにある」

生が失くなったその後に残る物はなんだろうか

目に見える物体はなくなって、まるで透明になって

でも確かに存在している残された物事について

死も生も平常のすぐそばにあって、

平常とはとても手強くたくましい

ずっと以前から、またこれから先もずっと

様々な体験の理想が残されていく

いつか静かに

なんでもないこと、ただ在るというものになって

関西を中心に各地で個展等を開催する画家・岩瀬ゆかさんの個展を開催します。

2020年に制作された箱作品「The lights aren’t gone, They’re just out there.」は、ふたを開けると、透き通る光の窓の先に、色とりどりの景色が広がっています。その下で静かに眠る「haze hand over the haze」と題された3曲の音楽。そして一片の小さな紙に書かれた一節は次の言葉で始まります。

「光は残っていて、ただそこにある」

この作品は、岩瀬さんが身近な肉親を失った経験と、それに前後して様々な偶然が連なって生まれた、道しるべのような、痕跡のような作品。今回の個展では、「生まれ過ごし消えていくまで」をテーマに描いた絵画作品と、「その後に残されたものについて」を絵と音楽で表した箱作品、そして、続いていく現実を「光」として描いた絵画作品を展示します。

会期:2021.6/6(日)〜 6/20(日)

在廊日:6/6(日)、6/20(日)

6/6(日)出張豆椿

「いなりを通して季節と出合う」をテーマにした大阪・箕面市のいなりのお店、季節といなり 豆椿の出張販売を行います。作品コンセプトに沿って作られた菓子と季節のいなりを販売します。

季節といなり 豆椿(インスタグラム)

6/6(日)、6/20(日) オンオーダー(対面制作)

岩瀬ゆかさんと対面しお話を交えながら、お客様のイメージをお借りして即興でカードに絵を描きます。

料金:2,000円 +税

時間:在廊中随時/ご予約優先(ご希望の日にち、お時間帯をお知らせください)

【ご予約方法】

以下のコンタクトフォームに題名を「岩瀬さんオンオーダー」として、メッセージ本文に

1. お名前 2. 電話番号 3.ご希望日・時間帯 をご記入の上お申し込みください。

コンタクトフォームから送信できない場合、上記と同じ項目を以下のメールアドレスにお送りください。

info☆readan-deat.com ☆は@に置き換えてください。

「恥ずかしい料理」写真展

みんな本当は何食べてるの?

忙しい日常の中で、限られた食費の範囲で、家族の好き嫌いの中間で、必然的に生まれる日々の家庭料理にフォーカスした『恥ずかしい料理』。SNS映えしないかもしれないけれど、暮らしぶりや感性など、それらの料理が生まれたバックグラウンドも含めて、登場する7組のいつものごはんに惜しみない賞賛を贈る一冊です。

今回、『恥ずかしい料理』(著:梶谷いこ/写真:平野愛)の刊行を記念した写真展を開催します。本書に掲載された写真のプリント作品と、梶谷いこさんのZINEの販売も行います。

平野愛(ひらの あい)

1978年京都生まれ。自然光とフィルム写真にこだわったフォトカンパニー「写真と色々」設立。引っ越しに密着した私家版写真集『moving days』の刊行、ウェブマガジン「OURS. Karigurashi magazine」「うちまちだんち」の運営、ブックサイト「好書好日」でのフォトエッセイ「私を本屋に連れてって」連載など。住まい・暮らし・人をテーマに撮影から執筆まで幅広く手がける。

梶谷いこ(かじたに いこ)

1985 年鳥取県米子市生まれ、京都市在住。文字組みへの興味が高じて 2015 年頃より文 筆活動を開始。ZINE、私家版冊子を制作。主な作品は『家庭料理とわたし―「手料理」でひも解く味の個人史と参考になるかもしれないわが家のレシピたち』『THE LADY』『KANISUKI』『KYOTO NODATE PICNIC GUIDEBOOK』など。

会期:4/24(土)〜5/9(日)

4/24(土)トークイベント「恥ずかしい料理 座談会」

平野愛 × 梶谷いこ × 堀部篤史

写真展初日の夕方、平野さんと梶谷さん、本書を刊行した京都の書店・誠光社の堀部篤史さんをお招きしたトークイベントを開催します。制作中のこぼれ話や印象深いエピソードのほか、撮ること、書くこと、出版することについても談義していきます。

堀部篤史(ほりべ あつし)

京都市左京区出身。1996年、恵文社一乗寺店にアルバイトスタッフとして勤め始め、2002年より店長を務める。2015年同店を退社、独立し、同年11月 京都市上京区河原町丸太町の路地裏にて「誠光社」をオープン。著者に『街を変える小さな店』(京阪神エルマガジン)、『90年代のこと』(夏葉社)ほか。

日時:2021/4/24(土) 17:00〜18:30(受付16:30〜)

料金:1,500円

定員:15名

会場: READAN DEAT

【新型コロナウイルス感染対策について】

・ご来場の際はマスクの着用をお願いいたします。

・会場入口に設置した消毒液で、手指の消毒をお願いいたします。

・咳エチケットのご協力をお願いいたします。

・状況によってはイベント中止の場合もございます。あらかじめご了承ください。

【お申込み方法】

以下のコンタクトフォームに題名を「恥ずかしい料理座談会」として、メッセージ本文に

1. お名前 2. 参加人数 3. 電話番号 をご記入の上お申し込みください。

また、お電話(082-961-4545)でも受付けております。

コンタクトフォームから送信できない場合、上記と同じ項目を以下のメールアドレスにお送りください。

info☆readan-deat.com ☆は@に置き換えてください。

及川静香 マメイケダ 二人展「似た者同士」

一碗 一皿 日々の味

昨年9月、私は茨城県日立市のカフェ「オキーフ」で美味しいタルトを味わっていました。旅の目的は、栃木県益子町で作陶する及川静香さんに、画家 マメイケダさんを紹介すること。ちょうどオキーフでマメさんの個展が行われていたのでした。

及川さんの器は、和洋中問わず日々の家庭料理が映える普段着の器。粉引、呉須や辰砂などの釉薬、白磁など幅広く精力的に取り組んでいますが、いずれも実直な人柄が表れています。マメさんの描く料理の絵も、気取らない家庭的なメニューが多いのですが、その理由は彼女が実際に食べた物を描くから。画面いっぱいに食べ物への愛、作り手への敬意がほとばしっています。

器と絵。ジャンルは違うけれど、食べることを通して日常を愛おしむこと。それを大きな声ではなく、日々の仕事を通して私たちに届けてくれていること。そして、言葉は少ないけれど朴訥とした二人のあたたかな人柄に、共通するものを感じました。今回の二人展では、及川さんは器を、マメさんは及川さんの器に盛り付けられた料理の絵を展示します。作陶と作画。似た者同士の二人の作品をお楽しみください。

(READAN DEAT 店主)

及川静香

1982年 岩手県生まれ

2001年 益子陶芸倶楽部に勤務

2006年 益子町にて独立

2008年 益子町で新たに築窯

マメイケダ

1992年 島根県生まれ

2011年 高校卒業後、惣菜調理の職に就く

2014年 大阪移住、本格的に作画始める

2018年 絵で食い始める

4/10(土)オキーフさんの焼き菓子出張販売

素朴で飽きることなく、いつまでも親しめるお菓子を提供する茨城県日立市のカフェ、オキーフさんが美味しい焼き菓子を持って広島にきてくれます!マメさん大好物のスコーンやマフィンなど、ぜひご賞味ください。(無くなり次第終了)

及川静香 マメイケダ 二人展

「似た者同士」

会期:2021.4.3(土)〜4.18(日)

甲斐啓二郎 写真展「Shorve Tuesday」

2012年から2018年に、世界の5つの祭り、イングランド・アッシュボーンのShrovetide Football、秋田県美郷町の竹打ち、ボリビア・マチャで行われるTinku、ジョージア・シュフティのLelo、長野県野沢温泉村の道祖神祭りの火付けを撮影した、写真家・甲斐啓二郎の写真集『骨の髄』。連続する写真からは、肉体がぶつかり合う音、ほとばしる汗と立ち昇る湯気、言葉にならない音声が聞こえてきます。

今回、写真集に収められた、イングランドの小さな町で行われるトラディショナルなフットボールを行う人々を撮影したシリーズ、「Shorve Tuesday」の展示を行います。帰国後、現像してみるとボールの写真は一枚もなく、撮れていたのは「まるで狩猟でもしているかのような生々しい人間の姿」。スポーツの始原と言ってもいい格闘する祭りを、写真を通してご体感ください。

甲斐啓二郎 / Kai Keijiro

1974年 福岡県生まれ

1997年 日本大学理工学部卒業

2002年 東京綜合写真専門学校卒業

2012年 TOTEM POLE PHOTO GALLERYのメンバーとして活動を始める

2016年 塩竈フォトフェスティバル写真賞 特別賞 受賞

2016年 第28回 写真の会賞 受賞

2020年 第20回 さがみはら写真賞 受賞

甲斐啓二郎 写真展「Shorve Tuesday」

会期:3/6(土)〜3/21(日)